La homogenización del paisaje

La irrupción del cultivo de soja trajo aparejada una serie de inconvenientes para la actividad apícola, la cual viene disminuyendo cada año su producción.

Desde hace ya un largo tiempo la irrupción sojera en nuestro país fue cambiando sustancialmente el escenario productivo agrícola, influyendo de manera directa en las diferentes economías regionales, que se vieron desplazadas por esta “marea verde”.

Al respecto Grecia De Groot (foto), geóloga que se desempeña en la Universidad del Comahue, trajo a consideración un concepto que es fundamental para entender toda esta dinámica: “La homogenización del paisaje”, que provoca que toda la diversidad de seres vivos y procesos se pierda de manera drástica.

La evolución sojera

A partir de los años

70 empezó a darse un cambio sistemático en la manera de producir y los

pastizales que antes eran destinados a la ganadería pasaron a utilizarse con

exclusividad en la producción agrícola, esto fogoneado con un avance en la

industrialización que indudablemente cambió el mapa productivo de nuestro país,

con maquinarias mucho más avanzadas y pesadas.

Este proceso se intensifico en 1996 cuando comienza a usarse el paquete

tecnológico. Que incluía al glifosato junto con una semilla de soja que está

capacitada para resistirlo. Un dato no menor es que por aquellos tiempos, la

soja transgénica y el uso de glifosato fueron aprobados en un trámite exprés que

duró solamente 81 días, y en base a estudios de la propia empresa Monsanto. “El

lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires,

fresco por la mañana, calor por la tarde, como tantos del comienzo del otoño.

En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura,

se aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura

agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, el

secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la

producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato”,

señalan medios especializados en el tema al hacer referencia a dicha situación.

En números

Sin dudas que los números no mienten y en este caso grafican con total claridad las líneas que venimos desarrollando. En los 70 el cultivo de soja representaba el 0,22 % de la actividad cultivada de nuestro país. En el 96 el 28 % y en 2017 representa el 52 % del total de cultivos del país. O sea es el cultivo dominante.

En la zona centro la soja avanzó sobre pastizales destinados a ganadería, y también en el norte sobre los bosques chaqueños. Con una consecuente destrucción de flores nativas.

Los efectos sobre la apicultura

De Groot y Sivia Martínez, llevaron adelante un trabajo para tratar de probar la incidencia del crecimiento sojero en la disminución productiva de las colmenas. Al respecto la especialista no dudó en afirmar “Como para nosotros es importante tener una dieta variada, para las abejas también para obtener distintos nutrientes y para esto debe poder acceder a una diversidad de flores, y esto tiene influencia en el estado sanitario y al mismo tiempo tiene implicancia en la producción de miel”.

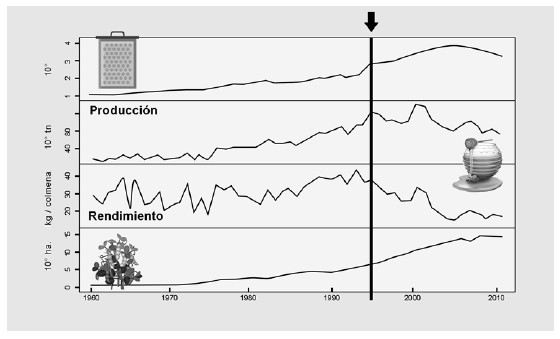

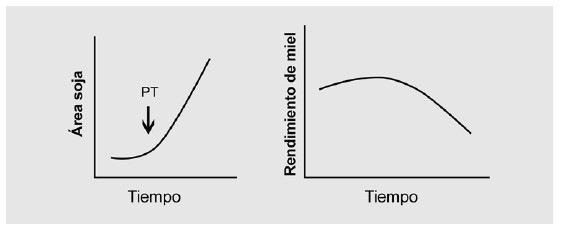

Se analizaron tres variables: La superficie cultivada de soja, la Producción anual de miel y la cantidad de colmenas en producción.

Los datos son concretos e indican que en los años donde es mayor la superficie sembrada de soja, disminuye la producción de miel. “Encontramos un punto en el cual cambia la tendencia, que es en el 75 y 95. Hay un cambio en la superficie cosechada, la cual es mayor y en la producción de miel observamos un cambio descendente desde 1997”, profundizó.

Pero para otorgar más precisiones al respecto, destacó que se dan diferentes situaciones que justifican todo lo expuesto. “Por un lado la abeja vuela un poco más para conseguir una flor distinta, eso requiere más energía por lo cual consume más miel disminuyendo la productividad, pero además puede llevar a deficiencias nutricionales, que provoca debilitamiento de la colmena y posterior disminución productiva, acompañada de problemas de índole sanitario”.

Los pesticidas

Otro punto importante a considerar es el aumento del uso de pesticidas, los cuales estarían aprobados de manera bastante superficial, con estudios que responderían directamente a intereses comerciales y económicos. Dichos estudios no analizan cómo es la dinámica del pesticida con el medio ambiente, como así también omiten el análisis de varios principios activos que lo integran.

Para cerrar, destacó que están trabajando a nivel latinoamericano sobre estas cuestiones, tratando de encontrar claridad en el asunto y lograr que puedan “convivir” la agricultura moderna con la apicultura, y al respecto concluyó “La pérdida de colmenas es un problema muy estudiado en Europa y Estados Unidos y acá no pese a que cada año se pierde alrededor de un 30 % de las colmenas”.

muy buenos los informes