Prevalencia de virus y Varroa en regiones argentinas

El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar la presencia de virus de abejas mellíferas en diferentes regiones climáticas de nuestro país.

El objetivo de este estudio, desarrollado por

el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria EEA Rafaela (Santa Fe), y que nuestro medio

presenta en versión periodística fue evaluar y comparar la presencia de virus

de abejas en diferentes regiones climáticas de nuestro país.

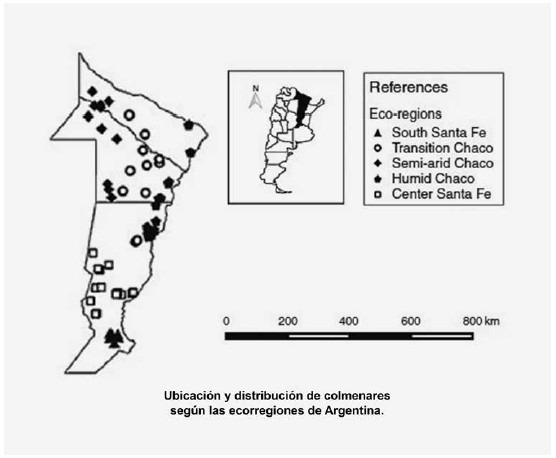

Se examinaron las ecorregiones argentinas para evaluar el porcentaje de

infestación con Var-roa destructor y la presencia de siete especies de virus

(virus del ala deformada, DWV; abeja agudavirus de parálisis, ABPV; Virus de

parálisis crónica de abejas, CBPV; Virus de la célula negra reina, BQCV;

Kashmervirus de abeja, KBV; Virus israelí de parálisis aguda de abejas, IAPV; y

el virus de la abeja Sacbrood, SBV.

Se hallaron asociaciones virales dobles y triples en aproximadamente el 25% de

las colonias muestreadas.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio transversal de Febrero a

Junio de

2015 (Otoño) en el centro-norte de Argentina. El tiempo de corte se definió

entre el final de la mielada, período de producción y el comienzo del otoño

tratamiento acaricida. En este momento, las colonias son comúnmente

monitoreadas porque ésta es una práctica clave para garantizarcondiciones

saludables de invernada.

Se tomaron dentro de cada colmenar, un mínimo de seis colonias o el 10% del

número total de colonias (en colmenas mayores de 60 colonias)

fueronseleccionadas al azar para evaluar la presencia de virus y de Varroa.

Muestreo y análisis de virus

Se recolectaron aproximadamente 40 abejas

nodrizas de cada colonia y se mantuvieron vivas en recipientes de plástico con

orificios de respiración hasta que se congelaron a -20 ° C. Las abejas vivas se

utilizaron para garantizar ARN1, 18 de alta calidad.

El ARN total se extrajo con reactivo TRIzol, de acuerdo con la recomendación

del protocolo del fabricante. Las muestras de ARN se disolvieron en 10–50 μl de

agua ultrapura.

Muestreo y análisis de Varroa

Las abejas adultas fueron examinadas para diagnosticar la presencia de ácaros en todas las colonias evaluadas. En cada colonia, se recolectaron aproximadamente 250 abejas de ambos lados de tres panales de cría sin sellar en un frasco que contenía etanol al 50%. Los ácaros se separaron de las abejas vertiendo el contenido del frasco en un tamiz con un tamaño de malla de dos milímetros. La intensidad de la infestación de ácaros en las abejas adultas se calculó dividiendo el número de ácaros contados por el número de abejas en la muestra para determinar la proporción de individuos infestados y multiplicandos por cien para obtener el porcentaje de infestación por colonia. Además, el número de abejas adultas y el número de células con cría sellada, polen y miel de todas las colonias se estimaron de acuerdo con el método de Liebefel.

Análisis estadísticos

En estudios previos, determinamos un umbral crítico del 3% (carga de ácaros por encima del umbral que se recomienda para tratar colonias durante el otoño para evitar pérdidas severas en el invierno). Estos resultados sugirieron que las colonias que pasan el invierno con más del 3% de la carga de ácaros apenas sobreviven hasta la primavera siguiente. Para establecer una condición sanitaria relativa, los resultados anteriores se utilizaron para subcategorizar las colonias en dos niveles: alto y bajo, según a su infestación de otoño con ácaros (alto: mayor al 3% y bajo: menor al 3%).

Resultados

El número de muestras de virus (n = 363) fue

menor que el tamaño de muestra estimado (94.3%), lo que se debió a las malas

condiciones climáticas que obstaculizaron el acceso a los colmenares y al hecho

de que se perdieron algunas muestras. Faltaban veinticuatro de las muestras de

Varroa (PV) forética (361 muestras, 93.76%).

Ni KBV (Virus de la Abeja de

Cachemira) ni IAPV (Virus de la Parálisis Aguda Israelí) se detectaron en las

colonias analizadas. Los otros cinco virus se encontraron en diferentes prevalencia:

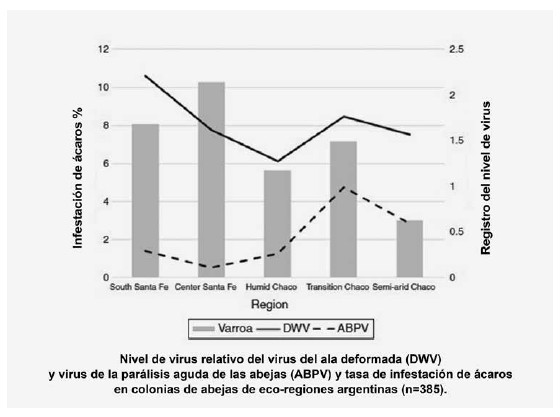

– DWV (Virus de Alas Deformadas) 35%,

-ABPV (Parálisis Crónica y Aguda de las Abejas) 21.5%

-BQCV (Virus de Células Negras) 8.0%,

-CBPV (Virus de la Parálisis Crónica) 2.2% y

-SBV (Virus Schmallenberg ) 1.1%.

Además, se encontró una asociación entre la región y la presencia de virus para ABPV/ Virus de parálisis crónica de abejas, (p <0.001) y SBV/ el virus de la abeja Sacbrood (p=0.040).

Transición Chaco tuvo los porcentajes medios más altos de ABPV (0,83 log10virus / abeja) que las otras regiones y Sur de Santa Fe tuvo los porcentajes medios más bajos de ABPV (0,14 log10virus / abeja). El sur de Santa Fe tuvo porcentajes medios de SBV más altos que en otras regiones (0.026 log10virus /

Considerando todas las regiones, la correlación

entre DWV (Virus de Alas

Deformadas) y ABPV (Parálisis

Crónica y Aguda de las Abejas ) fue la única significativa entre los

virus; sin embargo, el coeficiente de correlación fue bajo (r = 0.369; p

<0.001).

– De las 363 colonias muestreadas, en 30.6% (n = 111) no se detectó ningún

virus.

– 44.1% (n = 160) de ellas tenían solo un virus.

– 22.3% (n = 81) tenían dos virus y 3% ( n = 11) tenía tres virus.

– La combinación más común de dos virus fueron DWV con ABPV (n = 59) y DWV con BQCV (n = 13).

-La combinación de DWV, ABPV y BQCV fue la coinfección triple viral más frecuente (n = 9).

Doscientas veinte de las 361 colonias muestreadas para el análisis de ácaros (57.1%) mostraron una infestación con V. destructor superior al 3%. La infestación media en las colonias antes del tratamiento con acaricida fue de 7.12% ± 8.7%. La región con la infestación de ácaros más baja fue Chaco semiárido (nivel de medio de V. destructor = 3.01% ± 2.79, p = 0.008). De hecho, todas las regiones del Chaco (clima subtropical) tenían menos colonias con> 3% de infestación por V. destructor que el sur y centro de Santa Fe (clima templado) (53.96% y 70.2%, respectivamente).

Además, se encontró una asociación entre la región y la presencia de virus para ABPV (p <0.001) y SBV (p = 0.040).

Discusión

Los virus más prevalentes detectados en este estudio fueron DWV, ABPV y BQCV. Del mismo modo, DWV fue el virus más prevalente en Uruguay, sin embargo, se encontró en el 100% de las colonias muestreadas. Alternativamente, los mismos autores encontraron que SBV estaba presente en todas las colonias, mientras que en este estudio SBV era el virus menos prevalente. Nuestros resultados son consistentes con las observaciones reportadas por Weinstein Teixeira et al.37, en Brasil. Muchas infecciones virales con frecuencia se detectan de manera concomitante en colonias de abejas y generalmente en una forma de presentación no aparente. Encontramos asociaciones virales dobles y triples en aproximadamente el 25% de las colonias muestreadas, que es una prevalencia más alta en comparación con los resultados informados previamente en nuestro país.

Los virus de las abejas melíferas se propagan ampliamente en el área de estudio, ya que casi el 70% de las muestras fueron positivas al virus, se detectaron en diferentes regiones ecológicas y se combinaron con varias especies de virus. En general, los virus de las abejas melíferas pueden detectarse con frecuencia en poblaciones sanas porque se mantienen como infecciones encubiertas. Muchos de estos virus pueden multiplicarse rápidamente en condiciones estresantes y causar una enfermedad. Esta situación generalmente surge cuando la colonia está amenazada por factores estresantes externos como la infestación con V. destructor. Se deben realizar estudios adicionales con el objetivo de identificar los factores más importantes asociados con la prevalencia de los virus en las diferentes regiones.

Todas las regiones mostraron una prevalencia similar de DWV pero diferente prevalencia de ABPV y nivel de infestación de V. destructor. El nivel de infestación de ácaros encontrado antes del tratamiento era el esperado según el ciclo productivo de la apicultura. La infestación de ácaros más baja observada en clima subtropical puede ser apoyada por un mayor impacto de las abejas africanizadas en colonias subtropicales. Un mayor nivel de comportamiento higiénico, menores niveles de reproducción de ácaros en las pupas y mayores niveles de limpieza de ácaros de las abejas adultas que las abejas europeas se han observado en las abejas africanizadas de América del Sur.

Es bien sabido que DWV podría aparecer en regiones donde no se ha informado de V. destructor. Además, De Miranda y Genersch1afirmaron que la presencia de VDW sin síntomas visibles puede observarse independientemente de V. destructor. Además, en nuestro estudio V.destructor las correlaciones de virus fueron significativas pero muy bajas. Las colonias que tenían más del 3% de V. destructor tenían más prevalencias de virus; sin embargo, esto no es una relación lineal. Esto podría explicarse por el hecho de que, incluso cuando V. destructor es de hecho un posible vector para ABPV y DWV, estos virus se replican y transmiten utilizando otros mecanismos. Otro estudio encontró niveles de correlación más altos entre V. destructor y DWV. Meixner et al.28, encontraron que el nivel de infestación de V. destructor en otoño no contribuyó a la presencia de DWV y ABPV. Observan una asociación entre el nivel de infestación de V. destructor y la presencia de virus; Sin embargo, la presencia de muchos otros factores que influyen en esta relación (prácticas de manejo, clima o condiciones ambientales) fue evidente. Por ejemplo, en nuestro estudio, ABPV fue más frecuente en Seco-árido Chaco, donde el nivel de infestación de V. destructor fue bajo. Sin embargo, esta es una región con altas temperaturas anuales promedio y una temporada de alimentación larga y activa.

Otra posible explicación puede estar relacionada con la condición nutricional en las colmenas ubicadas en clima subtropical. De hecho, la transición y el Chaco semiárido tenían más reservas de polen y miel que las otras ecorregiones. El estado nutricional se ha identificado como un factor que afecta la salud de las colonias. La prevalencia del virus es multifactorial, influenciada por varios factores, incluidas las condiciones climáticas y ambientales.